2025年 当社社長インタビュー記事広告

日本経済新聞朝刊(7月22日)掲載

インタビュー記事の詳細は以下よりご確認ください。

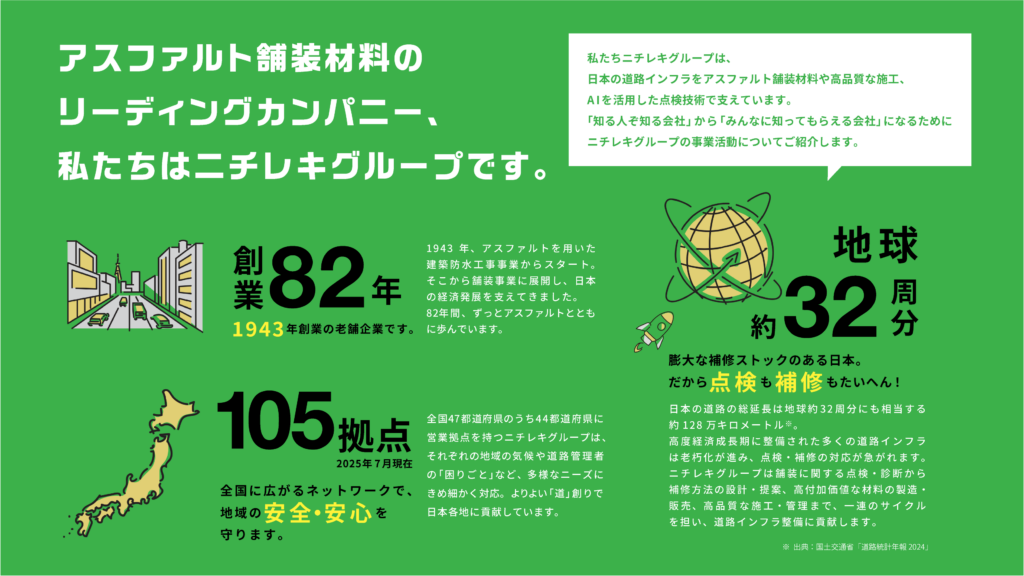

日本の「道」を強くする。ニチレキグループ

アスファルト材料や道路舗装工法の開発・提供を通じて、戦後日本の経済発展と課題解決に貢献してきたニチレキグループ。

国土強靭化や防災・減災が急務となるなか、道路インフラの維持・管理から地球環境に配慮した「道」創りまで、社会的責任はますます大きくなりつつあります。

2 0 2 7年には首都圏近郊に新しい生産・物流拠点の稼働開始を予定しています。研究開発を核に道路舗装事業のサイクルのすべてを担うユニークなビジネスモデルや、基本理念の「種播き精神」に基づく企業文化を持つニチレキグループの「これまで」と「これから」についてご紹介します。

戦後日本の経済発展と課題解決に貢献大地震発生時の災害支援も

1943年に創業した私たちニチレキグループの歩みは、戦後日本の経済発展と課題解決に貢献してきた歴史といっても過言ではありません。特にエポックメイキングであったのは、1956年に米国の調査団が日本の道路事情を視察して、その劣悪さと道路網整備の必要性をレポートにまとめたことです。

それを機に、当社の技術者がカチオン系の「アスファルト乳剤」を国内で初めて開発し、日本における道路舗装技術に革新的な進展をもたらしました。アスファルト乳剤とは、本来常温では固体であるアスファルトを、常温でも液状で簡便に取り扱えるようにしたものです。道路舗装が容易になったことで、日本全国にまたがる物流網の構築に大きな役割を果たしました。

一方、経済発展とともに交通量が急激に増える中で、道路の安全性向上が必須の課題となってきます。特に大型トラックの走行による路面の「ひび割れ」、「わだち掘れ」といった損傷や、路面に水が溜まってタイヤが滑ったりライトが反射したりすることによる事故が問題となりました。

当社では高度成長期から現在に至るまでアスファルトにゴムや樹脂などを添加して性能を高めた「改質アスファルト」を相次いで開発し、舗装の課題解決に取り組んできました。

当社はこうした成長を積み重ねた結果、今日ではアスファルト乳剤、改質アスファルトともに、国内トップクラスのシェアを占めています。

令和6年能登半島地震が発生した際には災害支援にも従事し、ICTスタビライザという特殊車両を用いた「スタビセメントRC工法(路上路盤再生工法)」で補修工事を行っております。この工法では破損した舗装を現位置で破砕し、同時にアスファルト乳剤とセメントを混合して路盤を構築することで、舗装補修における資材の搬入・搬出を大幅に削減することが可能です。ICT導入により、施工状況のモニタリングや道路管理者との情報共有も容易なため、施工の精度および生産性の向上に寄与します。

スマホで路面状況を点検し道路の維持・管理を支える「GLOCAL-EYEZ」

日本の道路の総延長は約128万キロにも及びます。国土強靭化や防災・減災を進めるうえで、その維持・管理は今後の大きな課題です。これらの道路舗装をすべて同じ基準に則って補修しようとしたら、お金や時間がいくらあっても足りません。用途によって補修にメリハリをつけていくことが大切です。

例えば空港や港湾と街を結ぶような路線では、交通量が多いうえにトラックなどの重量車両も多く走るので、舗装の長寿命化や高性能化を図る必要があります。一方、交通量が少ない道路にそこまでの性能は求められませんが、地方自治体の財政的な問題から、メンテナンスの頻度はなるべく減らしたいという思いがあります。こうした地域のニーズや事情も踏まえて、道路舗装の維持・管理を全国規模で上手にコーディネートしていくことが重要になります。

私たちは長寿命やリサイクルといった性能・機能をプラスすることで、舗装の持続可能性を高める「足すテナビリティ®」というキャッチコピーを提唱しています。例えば「スーパーシナヤカファルト」という改質アスファルトは柔軟性と強靭性を兼ね備えており長寿命なため、一般的な舗装に比べ、工事回数を約2分の1に削減できるメリットがあります。スタビセメントRC工法で構築した路盤の上にスーパーシナヤカファルトを舗装し組み合わせることで、既設舗装の再生利用と舗装のさらなる長寿命化を同時に実現することも可能です。

道路舗装の維持・管理に向けては、路面状況の日常的な点検がベースとなります。「GLOCAL-EYEZ(グローカルアイズ)」という調査・診断技術は、一般車両に取り付けたスマートフォンで道路を撮影するだけで、ひび割れやわだち掘れなどの点検が可能です。撮影した動画をクラウド上にアップロードすると、路面の状況をAIが自動解析します。解析結果はインターネット上で迅速に確認できるので、路面点検に要する手間や時間が、従来の方法に比べて劇的に減少します。

研究開発を中心に道路舗装事業のすべてを担うビジネスモデル

当社グループのビジネスモデルは、舗装関連業としてはかなり異質でユニークなものです。私たちは舗装に関する「調査・診断」から「設計・提案」、材料の「製造・販売」、工事の「施工・管理」まで、すべてのビジネスプロセスを手がけています。製品や工法の提案を行うコンサルティング会社や設計会社、材料メーカー、施工会社など、道路舗装事業におけるあらゆるプレーヤーの役割をグループで一貫して担えるのが特長です。こうしたビジネスモデルは世界にもほとんど例がありません。

その中心に位置しているのが、企業規模からすると大きなリソースを割り当てている「研究開発」です。現在、50名を超える従業員が研究開発部門に所属しており、舗装の長寿命化や高性能化、環境に配慮した製品・工法の開発に向けて、基礎研究の段階から日々取り組んでいます。

当社グループは日本全国に105カ所の拠点を有しています。各拠点に技術者や施工担当者、特殊車両などを配備して、地域のお客様のご要望や困りごとにすぐさま対応できる体制を整えています。何かを直したら「元に戻る」と考えるのが一般的ですが、私たちが目指しているのは、補修したら「以前より良くなる」という仕事のあり方です。そのため補修専用の機械や車両、工法も独自に開発し、ロボット化やAI対応を通じて、効率的かつ高品質な施工・管理を実現しています。

環境配慮型の新生産・物流拠点「つくばビッグシップ」が2027年度から稼働予定

当社グループは2043年に創業100周年を迎えます。そこからさらに先の将来も見据えて現在、総額300億円規模の大型投資に着手しています。茨城県つくばみらい市に「つくばビッグシップ」という環境配慮型の生産・物流拠点を建設しており、2027年度には新工場が稼働を開始する予定です。

新拠点では、主に次世代ニーズに対応した高付加価値製品の製造を行います。最新設備とDXによって生産性向上や労働環境改善を図るとともに、全国拠点の技術情報などを集約する情報センターとしての機能も担うことになります。また、物流管理の新システムを構築することで、受注から配車、運行状況確認、運送用特殊車両の点検までAIも活用しながら一元管理し、物流の効率化とコスト削減を進めていきます。

災害などの有事に備えて首都圏の近隣に拠点を構えることも大きな目的の一つです。首都圏が大地震に見舞われた際には、社会インフラとして幹線道路のいち早い復旧が求められます。都心から1時間以内の利便性のあるつくばみらい市に拠点があれば、資材の供給や復旧工事にスムーズに対応することが可能です。

種播き精神としなやかさで仕事を全うする企業文化

「種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる」。これは私たちニチレキグループの基本理念「種播き精神」であり、企業文化です。創業者である池田英一の「種を播け」という詩が基になっていますが、そのなかには「たとえ、自分がとらなくても」という一節が出てきます。道路管理者や利用者も含め、すべてのステークホルダーに実りが行き渡るよう、皆でがんばろうという意味だと、私は解釈しています。

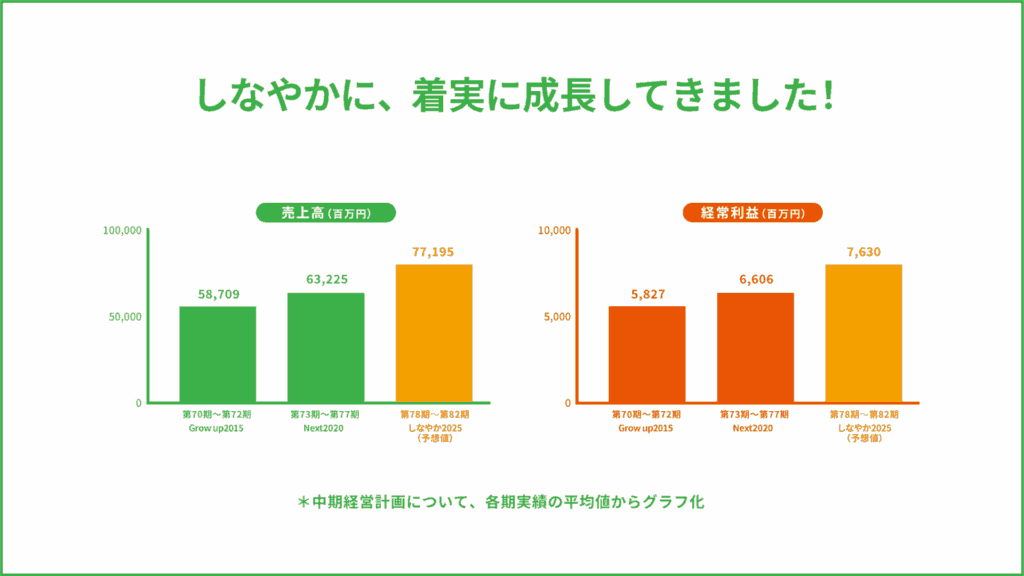

2021年度~2025年度を期間とする現在の中期経営計画「しなやか2025」も、この種播き精神がベースとなっています。企業には良い時もあれば、悪い時もあります。どのような事業環境に置かれても、自由闊達な創意工夫と努力によって仕事を全うしていこうという意味で、「しなやか」というキーワードを掲げました。たとえ失敗しても、もう一度、種を播けばいい――。そのような精神が当社グループの従業員には浸透していると常々感じています。

どの業種でも同じだと思いますが、ビジネスにおいて最も大切なのは「人材」であり、人がビジネスを生み出していきます。最近では異業種から専門的な知識を持った人材を当社グループへ積極的に迎え入れています。皆さん、「これほど自由に従業員と社長が話ができるのか」と驚かれますが、それほど社内の風通しが良いということでしょう。多種多様な人々が織りなすバイタリティによって、会社がいわば「梁山泊」の様相を呈してきており、そこから生み出されるビジネスの将来に、私も大いに期待しているところです。

人々に安全・安心を届け続けることがグループのミッション

今後は地球環境や地域社会に配慮した「道」創りを、従来以上に追求していく考えです。また、近年では一般の道路舗装のみならず、空港や港湾、物流施設、防衛施設といった周辺領域にも事業が広がりつつあります。例えば「スーパーコンテナファルト」という改質アスファルトは、重荷重への耐性がきわめて高く、従来コンクリートで行っていた空港や港湾などの舗装に適しています。その利用が広がることで、アスファルト舗装の長寿命化による工事頻度の減少を通して温室効果ガスの排出量削減にもつながります。

舗装の長寿命化は、当社の収益性という観点からみて、むしろネガティブなイメージを持たれる人が多いかもしれません。しかしながら、実際にはインフラの老朽化が全国的に進んでおり、道路補修の需要はまだまだ膨大にあります。例えば東名高速道路などは開通からすでに60年近くが経過し、アスファルト舗装の表層だけでなく、内部まで耐久性の高い材料で補修する大規模更新が進んでいます。その補修には当社の様々な製品が使われていますが、そうした事例は今後も増えることが予想されます。人々に安全・安心を届け続けることが私たちのミッションであり、舗装の長寿命化はそれを体現する取り組みであることを、ぜひご理解いただければと思います。

直近のニチレキの株価とTOPIX(東証株価指数)の推移を比較すると、ニチレキの株価は特に2023年度以降に上昇基調を強め、TOPIXのパフォーマンスを上回っています。2026年3月期においては、総還元性向が100%に近い水準となる見込みですが、今後とも将来に向けた成長投資を続けるとともに、資本コストや株価を意識した経営の実現へ向けて、配当や自己株式取得の拡充などに注力していく考えです。

激甚化する自然災害への対応や、脱炭素化社会の早期実現など、私たちが社会的貢献を果たせる余地はまだまだ大きいと思われます。地味な会社だと思われがちではありますが、当社グループはこれまで、日本の道路インフラを陰ながら支え続けてきました。そうした歩みや姿勢に目を向けていただき、できるだけ多くの方々に当社グループの長期的なファンになっていただけますと幸いです。

株主·投資家の方への情報公開はこちら